Could have been

La Fotografia, come la vita, contiene moltitudini

"Cosa vuoi fare da grande?"" è una delle domande tipiche rivolte dai grandi ai bambini, immaginando che, insieme alle fantasie di improbabili professioni future, tra queste i pargoli includano già qualche idea di loro, adulti, impegnati in lavori più fattibili. “Cosa voglio fare da grande?” è poi il pensiero che assilla molti di quanti, cresciuti un po’, si apprestano a decidere del loro futuro, cercando di capire le proprie aspirazioni: continuare a studiare? Che Facoltà scegliere? Seguire i propri desideri o piegarsi a logiche utilitaristiche? Chiunque si rivede in questa scenetta con cui fare a più riprese i conti, spunto per un bilancio della propria esistenza; per scoprire – chissà? – che avremmo forse potuto anche seguire altre strade, e riuscire a percorrerle, oppure no, ma che comunque la nostra vita avrebbe potuto avere altri esiti e ognuno di noi essere qualcos’altro, qualcun altro. La possibilità della “porta scorrevole” del desino, di cui ci narra più filosoficamente Krzysztof Kieślowski (in Przypadek, 1981, uscito nel 1987), e meno pessimisticamente Peter Howitt (Sliding Doors, 1998), potrebbe rendere ognuno protagonista di altre narrazioni.

Se si sceglie la via della creatività e dell’arte o, diversamente, quella intellettuale, la questione si complica perché lo slalom ad ostacoli è quasi certo.

Fabio De Benedettis ha rischiato ed eccolo qui, con Could Have Been, a indagare con la fotografia gli aspetti della realtà di cui ci restituisce una disanima del tutto personale, a partire – nel caso di questo suo nuovo lavoro – da se stesso, dalla sua vita o meglio: dalle tante che avrebbe potuto vivere. Could Have Been: Potrebbe essere stato... poteva andare così, potevo essere io...

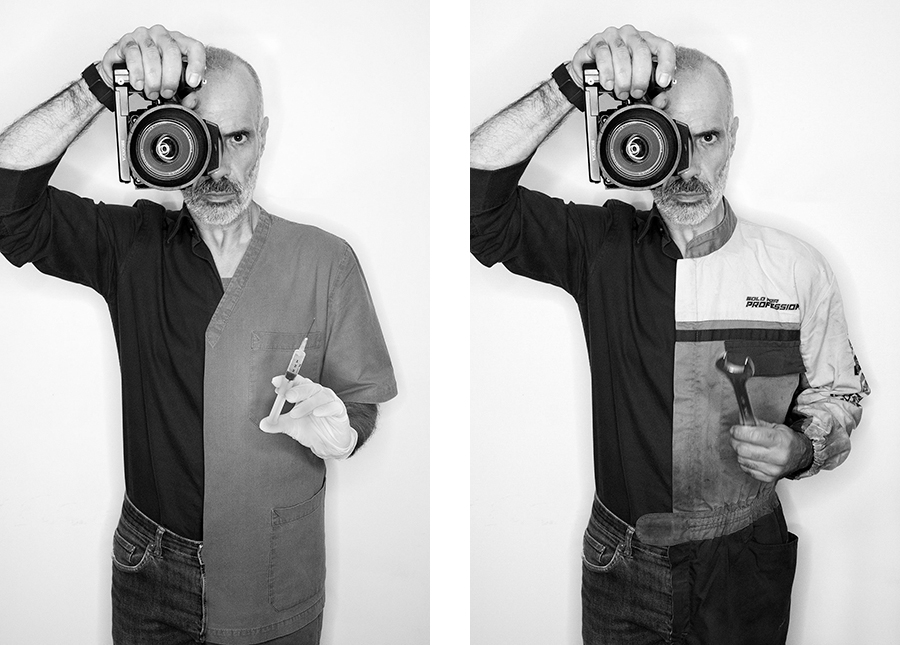

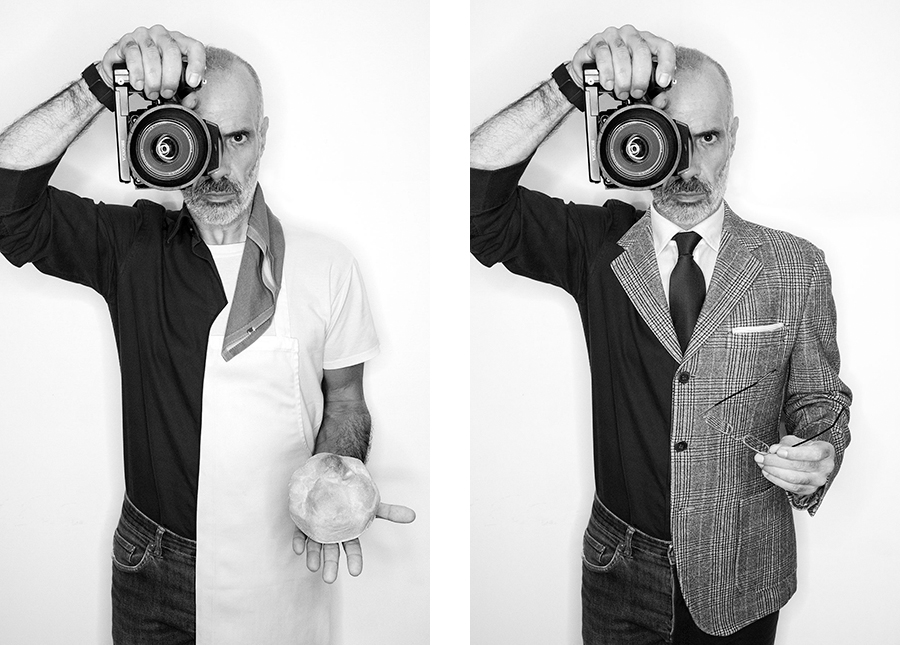

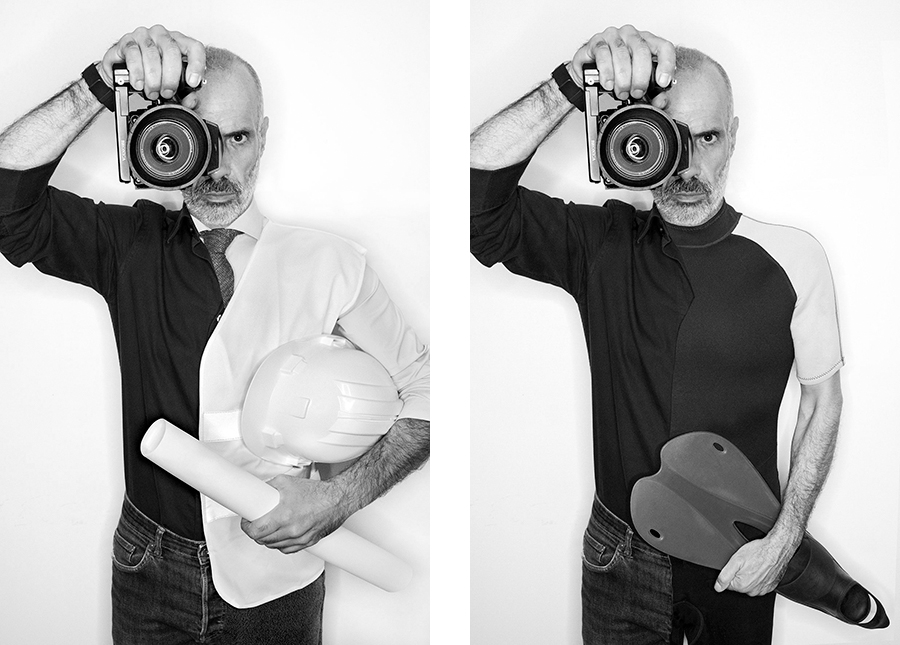

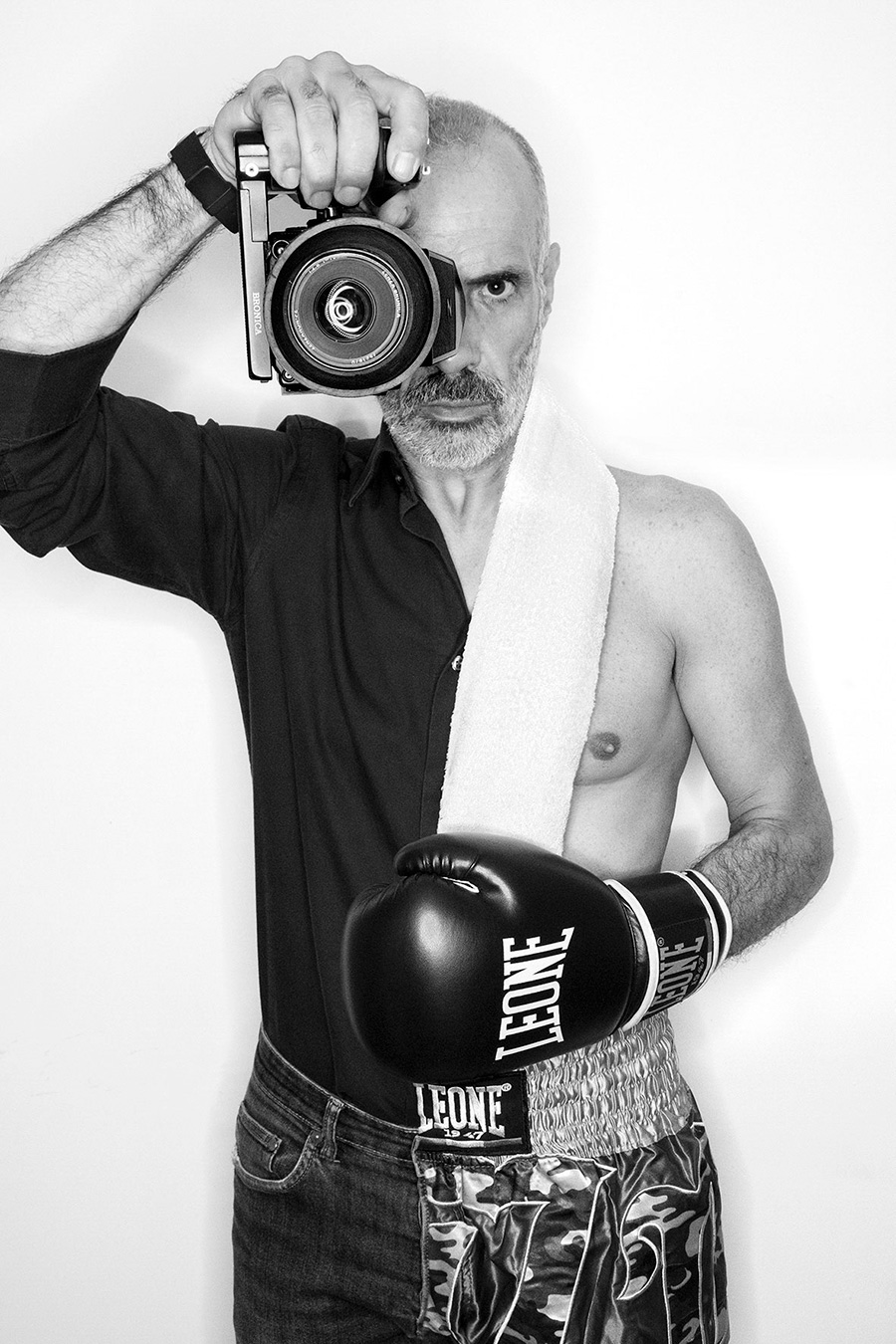

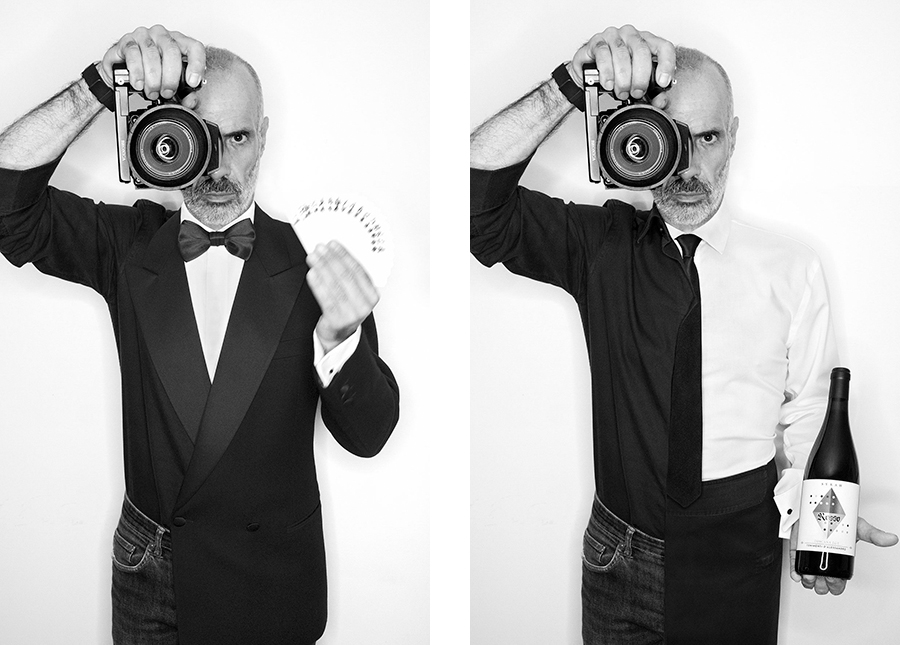

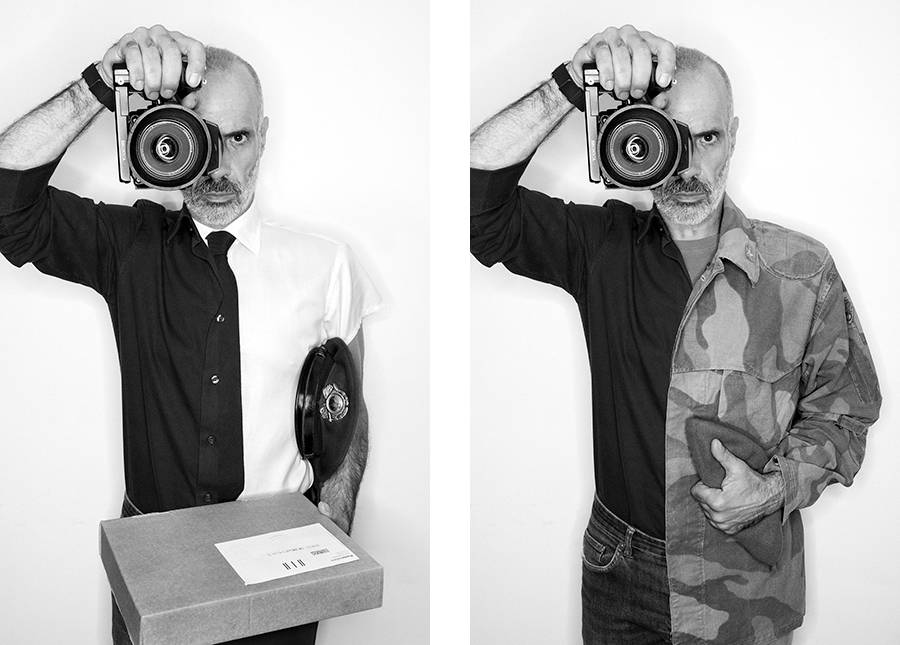

Come in altre sue serie realizzate – penso alle scomposizioni-Roma –, l’autore analizza e smonta elementi per procurare un nuovo punto di osservazione ravvicinato sull’insieme, che l’osservatore può idealmente e visivamente ricomporre per avere un quadro della situazione più completo; si può scoprire l’Universale nel particolare... Questa traccia si può seguire anche nei suoi Autoritratti a metà, o meglio duplici. Dritto come un fuso, immobile, l’artista si immortala con metà del corpo vestito in modo a lui

consono – normali jeans e camicia scuri –, persino neutralizzanti, evitando cioè una caratterizzazione troppo individuabile, se non fosse per la macchina fotografica davanti all’occhio che mira. Ma di questo riparleremo. L’altra parte del corpo, la destra per noi che guardiamo, indossa in ogni foto realizzata un abito e dunque una vita diversi. Cameriere, croupier, prete; un ingegnere (pronto per il lavoro in cantiere); un medico; un professionista non meglio identificato perché reso nella sua parvenza complessiva; fornaio, meccanico, musicista (jazz), postino, sportivo (un nuotatore e un pugile) e soldato. Ogni abito fa il monaco e allo stesso tempo lo nega, perché sappiamo che Fabio De Benedettis è un artista che usa la fotografia per esprimersi e non coincide con nessuna di quelle corrispondenze professionali e anagrafiche nelle quali si è calato temporaneamente. Le ha, inoltre, ricostruite nella loro versione omologata, denotativa: questa è una scelta molto interessante poiché apre quelle fotografie certamente a ragionamenti in merito al rapporto tra l’essere e l’apparire, la realtà e la sua mimesi – relazioni appartenenti a lungo e storicamente alla questione strettamente fotografica! – ma soprattutto sulla convenzionalità di molta della (rap)presentazione identitaria. Un’attenzione, questa, portata avanti da tanta produzione degli anni Sessanta, la più sperimentale, oggettuale, che nella Pittura si espresse massicciamente ma che insistette anche attraverso la Fotografia più di verifica.

Il gioco del travestimento, che supponiamo performativo sul set ma che serve esclusivamente ai fini dell’immagine ferma, in bianco e nero, standardizzata, è interessante anche per questo. Ci può, anche, far sorridere per la sua stranezza, per una certa comicità di quelle suddivisioni ogni volta riproposte in modalità differenti: mezza divisa aderente alla vita di Fabio che è, l’altra di quella che avrebbe potuto essere, perché no? Lo sguardo del protagonista è però serissimo, compreso nella parte tanto da farci supporre l’assenza di ogni meccanismo ironico. Si tratta, piuttosto, di una sorta di epistemologia del caso, semmai questo, il caso, potesse essere oggetto di una qualsivoglia possibilità di comprensione e di scienza e di metodo per giungere a tale conoscenza.

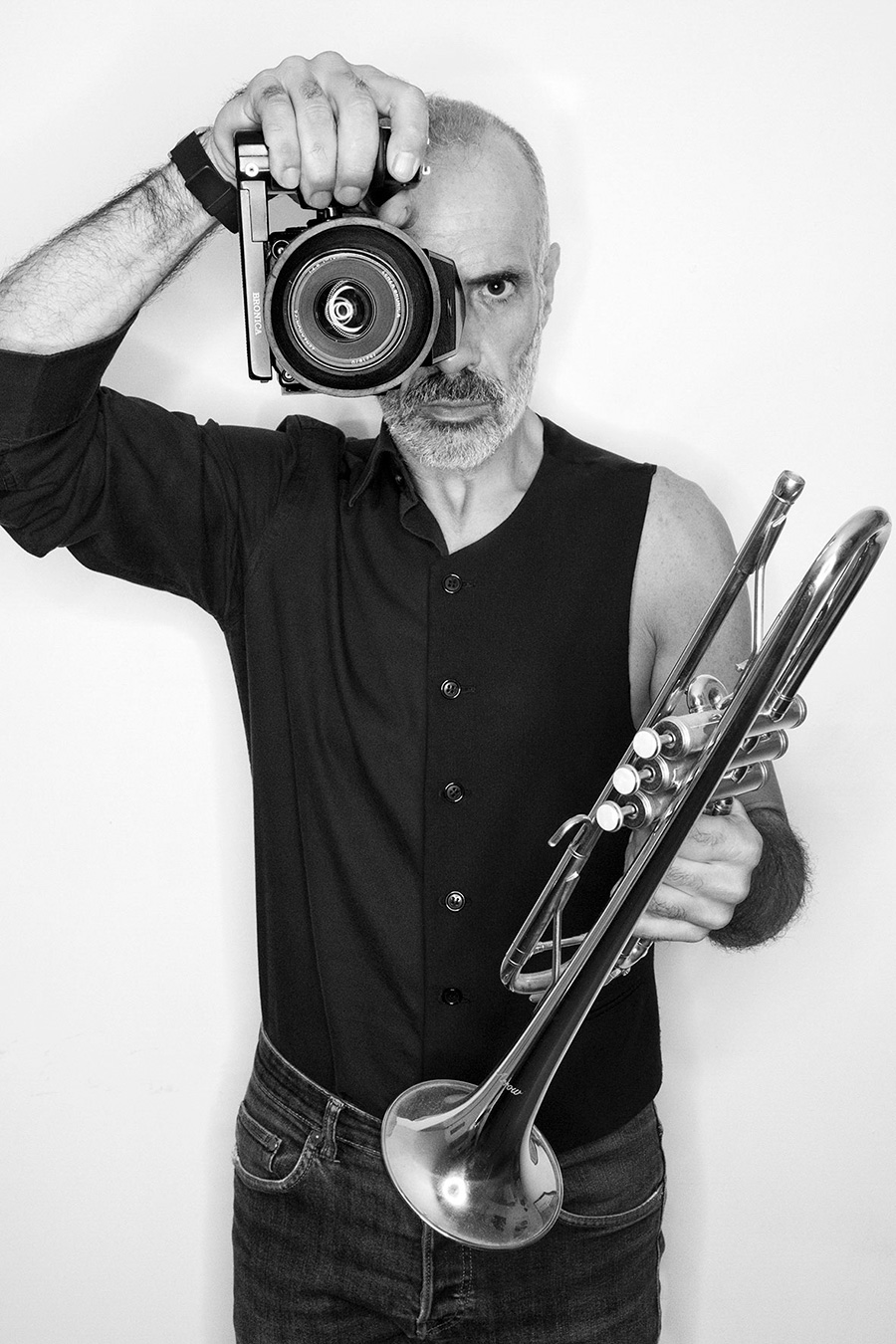

Insomma, l’operator, cercando di immaginarsi nei panni di vari se stesso alternativi, si fa contemporaneamente spectrum e apre il sipario su questo palcoscenico con più prospettive derivanti dalle differenti possibilità delle circostanze, appunto.

Lo spectator non può non restarne colpito ma lo studium subito è sostituito dal punctum: dopo, cioè, essersi interrogato sulle informazioni che ogni foto

gli può fornire, ne accoglie l’aspetto emotivo, e può immedesimarsi non solo e non tanto nelle diverse versioni dell’autore-attore ma in quel meccanismo che ipotizza l’incidenza della casualità nella nostra sorte, ma non solo: la polifonia delle aspirazioni e dei talenti umani che potrebbero condurre ognuno verso qualcosa non solo fortuitamente ma anche seguendo meno palesi inclinazioni.

Gli Autoritratti vedono l’autore eternato con la macchina fotografica in mano mentre, guardandoci dentro, puntandola all’esterno, oltre il campo dell’azione, guarda di fatto chi lo osserva. Si innesca così un sottile, complesso gioco di specchi che si riferisce allo specifico fotografico, parlando cioè con il proprio linguaggio del proprio linguaggio. In questo, più di tutto il resto, il lavoro di Fabio De Benedettis è concettualistico. Le sue immagini ci raccontano di lui e di noi, dello stato dei fatti e delle sue varie, possibili ipotesi. Fabio, quindi, non guarda il mondo ma lo ricostruisce o, almeno, ne riproduce delle particelle plausibili; e con le sue fotografie, è un messaggero: quel che si delinea – per dirla alla Jerry L. Thompsonon di A che serve la fotografia –, “è il messaggio. Il messaggio è ciò che è” , che la fotografia “capisce” perché contiene moltitudini.

Barbara Martusciello